Senza vocazione o solo per vocazione? Dieci tesi per lo sviluppo di ordine e matrimonio

Se osserviamo lo sviluppo che negli ultimi secoli hanno avuto i due “sacramenti del servizio” – ordine e matrimonio – possiamo scoprire che il dibattito recente mette in luce una sola grande questione. Ossia la riscoperta della “logica di vocazione” dei due sacramenti. In particolare possiamo riscontrare un fenomeno parallelo – ed opposto – che riguarda i due sacramenti:

a) Da un lato il matrimonio – istituzionalizzandosi progressivamente nel XIX e XX secolo – ha emarginato il tema “vocazione e discepolato”, presupponendo astrattamente una identificazione tra livello naturale, civile ed ecclesiale. La recente riscoperta del profilo vocazionale è ancora troppo formale e poco riflessa.

b) D’altro canto, il lavoro ecclesiale sulla ordinazione – a partire dai decreti tridentini sui Seminari – ha profondamente elaborato “vocazione e discepolato” del soggetto ministeriale, ma non di rado ha spostato “solo su quel piano” la attenzione formativa, trascurando dinamiche naturali e culturali di prima grandezza.

Questa asimmetria determina oggi diversi scompensi. In particolare chiede contemporaneamente una duplice integrazione:

– da un lato di recuperare la “logica di vocazione” del sacramento del matrimonio

– dall’altro di riscoprire la “logica naturale e culturale” del sacramento dell’ordine

Non è un caso che il Sinodo sulla Famiglia, quello sui Giovani ed anche la Commissione pontificia su diaconato e donna attestino bene questo “travaglio vocazionale”, in cui poter configurare in modo più adeguato non soltanto la “formazione dei soggetti”, ma anche la corrispondenza della Parola di Dio alla esperienza e della esperienza alla Parola di Dio. Scoprire che il matrimonio non è solo “secondo natura”, ma illumina anche una “vocazione ecclesiale”, e che la vocazione ecclesiale al ministero comprende anche logiche naturali e culturali – di cui la tradizione ha saputo tener conto e su cui noi facciamo tanta fatica – appare oggi compito ecclesiale primario.

Su questo punto vorrei formulare “10 tesi”, per cercare di gettare qualche luce ciò che sta accadendo:

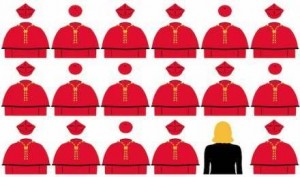

1. Sull’ordinazione, dovremmo dire che la presenza del “diacono uxorato” ha già portato la donna – ma solo in quanto moglie – in una “assunzione di responsabilità” per il ministero del marito. Questo semplice fatto ha alterato le logiche rigorosamente celibatarie che hanno caratterizzato l’esperienza latina degli ultimi secoli.

2. Ciò ha introdotto una variabile le cui implicazioni sono solo agli inizi e che deve essere integrata dalla acquisizione di una eminentia auctoritatis della donna in campo politico, sociale, pubblico. Questa differenza è irriducibile. Ad una riduzione “privata” della autorità femminile il mondo tardo-moderno – non senza sbandamenti e distorsioni – ha saputo scoprire e sviluppare un profilo pubblico della autorità femminile.

3. La Chiesa non può semplicemente “subire” questo sviluppo. Deve assumerlo, orientarlo e dargli pienezza. Ma non può smentirlo in un movimento autoreferenziale e autoritario, magari citando – come autorità indiscutibile della tradizione – i pregiudizi medioevali sul maschile e sul femminile e, per di più, confondendo con essi il Vangelo e la Parola di Dio. Nulla di peggio può capitare alla Chiesa che piegare l’autorità di Dio a garanzia della resistenza dello status quo.

4. Pertanto “lavoro storico” e “lavoro sistematico”, sul diaconato femminile o sulla vocazione matrimoniale, non possono mai identificarsi. Per usare le parole di R. Guardini, il primo ci dice che cosa è stato nel passato, ma il secondo – e solo il secondo – può dirci che cosa dovrà essere nel futuro. In altri termini, la storia non può essere l’alibi per non decidere.

5. Anche circa il matrimonio, una forte accentuazione “vocazionale” ha spesso costituito anche un “alibi” per non affrontare la questione femminile all’interno della Chiesa, chiudendola nella alternativa tra “moglie”, “madre”, “sorella” e “figlia”. Il necessario ripensamento del matrimonio dipende, non secondariamente, da una nuova soggettività femminile che abita la Chiesa da non più di un secolo.

6. Tale soggettività non sta soltanto in privato, non sta solo “in foro interno”. La svolta che di recente, e con decisione, Amoris Laetitia ha assunto nel concepire la pastorale familiare, ha ancora il limite di proporre una soluzione “in foro interno”, la cui articolazione comunitaria appare ancora esile e di cui si fa ancora fatica a considerare e a riconoscere l’impatto “pubblico”, al quale si dovrà provvedere anche giuridicamente.

7. Ciò, d’altra parte, è coerente con una lunga e sapiente tradizione, che ha il limite di una gestione delle questioni che trova nella differenza radicale tra “foro interno” e “foro esterno” una logica antica e nobile, ma che non corrisponde più alla nostra esperienza relazionale contemporanea. Il tema della “identità femminile” fa esplodere le categorie medievali/moderne che ne avevano ridimensionato il ruolo, proprio in una rigida opposizione tra “rilevanza privata e irrilevanza pubblica”.

8. La resistenza della Chiesa nel superare questa irrilevanza dovrà trovare forme linguistiche e istituzionali più adeguate. Non solo in ambito familiare, ma anche in ambito ministeriale. Per non lasciarsi condizionare più dalle logiche della società chiusa che dalla parola del Vangelo. Per coniugare il Vangelo in una società aperta, nella quale la identità vive sempre di differenze, che tuttavia non possono essere predeterminate né teoricamente né disciplinarmente.

9. Questa apertura alle nuovo identità non è né perdizione dell’uomo né negazione di Dio, ma è relazione al mistero. E’ il mistero di Dio e dell’uomo, del Dio fatto uomo e dell’uomo riconciliato con Dio, ad esigere che al ministero ecclesiale, e al ministero ordinato, possano accedere non solo uomini, ma anche donne.

10. Resistere nella antica negazione – fondata non sul giudizio ponderato di una chiesa aperta dallo Spirito, ma sul pregiudizio viscerale di una società chiusa – significherebbe, ormai, resistere ostinatamente non alle futili innovazioni alla moda, ma alla potenza di novità del Vangelo.

Area personale

Area personale

Devo dire che, seppure in forma estramamente sintetica, ritrovo in questo post il Grillo “teologo raffinato”. Mi consenta di dirle che alcune provocazioni, se non vere e proprie polemiche, che lei lancia ogni tanto non fanno onore alla “sua teologia”, fine e acuta. Mi auguro vivamente che possa approfondire queste tesi. Certamente tanto nel sacramento del matrimonio quanto in quello del ministero ordinato c’è un problema di formazione che deve essere ri-pensato e teologicamente vagliato. Purtroppo pochi lo “sentono” ma “de facto” e “de iure” c’è. Per mettere il dito nella piaga: se ogni vocazione è ecclesiale , non si capisce perchè in un caso ci sia una sovrabbandanza di figure e nell’altro caso ci sia una penuria di figure preposte al discernimento. Inoltre queste figure sono perlopiù preti, come se i laici e/o i consacrati non fossero in grado di discernere. Sono una delle questioni da mettere a tema e spero che lo faccia il prossimo Sinodo!

Caro Fabio

Se le provocazioni non facciano onore non so. Certo ci sono diversi livelli di comunicazione. E le interferenze possono certo disturbare. Cerco di stare entro limiti ragionevoli e di evitare errori troppo gravi. Anche le segnalazioni sono utili e aiutano a trovare la giusta distanza anche da se stessi.