“Da predica” o “da messa” (di Ursicin G.G. Derungs)

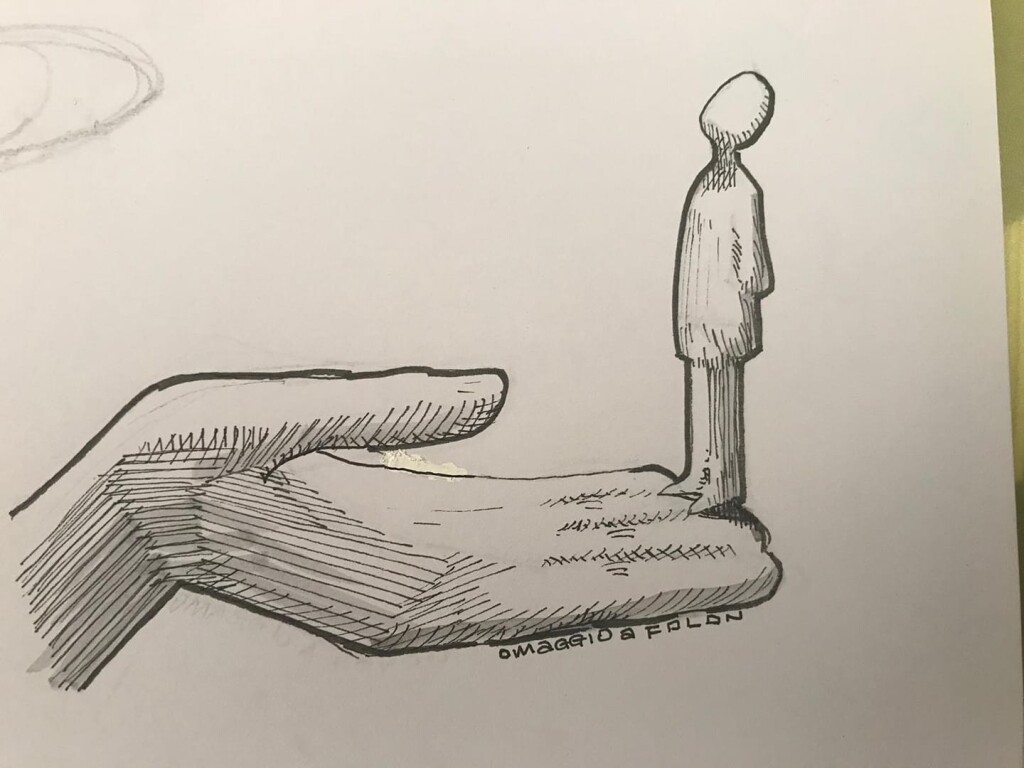

Ricevo questo testo dall’autore, che ringrazio di cuore. E’ un punto di vista “laterale” rispetto alla normale esperienza cattolica italiana. Ma proprio per questo permette di cogliere la lunga strada che la riscoperta della “omelia”, voluta dal Concilio Vaticano II, chiede ai cattolici di compiere, in vista di una riacquisizione di un atto che per lungo tempo era rimasto ai margini della esperienza spirituale del popolo di Dio (ag – la illustrazione è un disegno di Luca Palazzi).

La predicai

“Da Predica” o “da Messa”: così si distinguevano i protestanti dai cattolici1. “Quelli “da Predica” erano “gli altri”. Per “quelli da Messa” evidentemente la predica non era tanto importante. Per i cattolici, andare a messa alla domenica era obbligatorio. Però, perché la frequenza alla messa fosse valida, era sufficiente esser presenti al cosiddetto “offertorio”, a partire dal momento in cui il calice veniva scoperto. Tutto quel che precedeva, lettura della Scrittura, Vangelo e predica, era a quanto pare secondario. Tutto ciò è cambiato col Concilio Vaticano II (1962-1965) che ha recuperato il deficit cattolico in riferimento alla lettura della Bibbia (anche nelle celebrazioni liturgiche), deficit conseguente al timore di essere protestanti. Il Concilio ha equiparato la “Celebrazione della Parola” con la Consacrazione e Comunione: solo nella loro unità si dà Eucarestia. La predica acquista quindi una posizione importante, non secondaria, nella celebrazione eucaristica.

Ma qual è la situazione per quanto attiene alle prediche? Sono adeguate alla loro funzione?

In quanto fenomeno retorico, vale a dire come arte della eloquenza, la predica ha suscitato ampia attenzione nel corso della storia. Nel grande “Historisches Wörterbuch der Rhetorik” (HWRh, Dizionario Storico della Retorica, 11 volumi, 1992-2014) si possono leggere molte voci riferite ad essa: “Predica”, “Ars praedicandi”, “Retorica biblica”, “Retorica funebre”, “Retorica gesuitica”, “Kapuzinade” (“Cappuccinata”: predica in stile popolare, veemente e aspra), “Sermone funebre” ecc. Il problema, o uno dei problemi, è però che la retorica stessa è in crisi. Dove viene praticata in modo significativo? Forse qua e là nei parlamenti. Ma la crisi della retorica risale più indietro, ossia alla crisi culturale che inizia col Novecento, procede ed esplode del tutto con le guerre, le rivoluzioni e il loro abuso delle parole. A ciò si aggiunge la decadenza del linguaggio in atto oggigiorno, quando l’accesso alla parola è pubblica disposizione di ognuno, ed è moltiplicato all’infinito dai noti mezzi di comunicazione, con povertà grammaticale e mancanza di stile.

In tale situazione fluida e vaga la “retorica da pulpito” ha un compito non lieve da sostenere, considerando quanto si pretende dal “retore” ossia dal predicatore. E considerando le pretese degli uditori. La gente, nella misura in cui va ancora in chiesa, non ha né tempo né voglia di prestare ascolto per più di dieci minuti. Si aggiunga che si tratterebbe di spiegare testi biblici, vecchi di più di 2000 anni: una pretesa alla quale è quasi impossibile corrispondere per un predicatore che ha tanti altri compiti e uffici. E però sarebbe sbagliato abbassare l’asticella. Detto in modo diretto: la predica è uno dei principali doveri di un prete in cura d’anime. Una predica va preparata. Fortunatamente oggi c’è una ricca offerta di sussidi, reperibili anche “googlando” in internet.

Ma una predica è qualcosa di più di un atto retorico fondato su un solido sapere e su buoni sentimenti: è niente di meno che un “atto sacramentale” e “spirituale”. È per questo che viene invocato lo Spirito Santo. Nella predica (così come nella cena eucaristica) la realtà salvifica del passato viene collegata col presente, divenendo essa stessa presente. In questo senso si dice che la bibbia è “Parola di Dio” e non solo un documento del passato, benché sia anche questo. Ed è chiaro: quella Parola di Dio, annunciata e commentata nella predica, si realizza pienamente nel venir ascoltata. Nel comunicare, ascoltare e vivere quella Parola si costituisce quella rete che sostituisce la vecchia tessitura sociale (usurata e lacerata) della cristianità. Altrimenti la predica rischia di trasformarsi in un “massaggio dell’anima” che resta passiva; e il credere stesso diventa un atto passivo. Per questo la predica non può (non dovrebbe) soltanto seguire una strategia di persuasione; non può essere una sottile ingiunzione a dire: “sì”. La predica dovrebbe, anzi, essere anche anti-retorica. In caso contrario, il predicatore si porrebbe in mezzo tra gli uditori e Dio. Una predica è antiretorica quando il predicatore, nell’esporre la Parola di Dio, si “ritrae” per lasciare l’uditore da solo, in libertà dinanzi alla sfida di credere in prima persona. Seguendo le orme del filosofo e teologo danese Sören Kierkegaard (1813-1855), questa forma di retorica ha preso il nome di “Retorica antipersuasiva” (cfr. HWRh, vol. 10). La predica si muove nello spazio tra una retorica persuasiva e una antiretorica provocante, così da far spazio alla Parola di Dio e al libero confrontarsi con essa. In tal modo la libertà dell’atto di credere non viene sostituita dalla persuasione di un altro. Viene invece messa a nudo e proprio così può rallegrarsi dinanzi alla realtà sempre nuova di quanto è noto, ma sconosciuto.

Ursicin G.G. Derungs

1 La connotazione (in romancio) “da Priedi” o “da Messa” aveva una valenza microsociologica, ossia era corrente nelle piccole comunità dei Grigioni, come distinzione dei componenti del piccolo gruppo sociale; si diceva, per esempio, di qualcuno (cattolico) “ha sposato uno/una da Priedi” o viceversa. Non era intesa come distinzione con valore universale tra protestanti e cattolici.

i L’originale romancio è in corso di stampa sul giornale “La Quotidiana” (Coira).

Area personale

Area personale