Confessione, comunità e stato di eccezione. Una “penitenza comune” in pandemia?

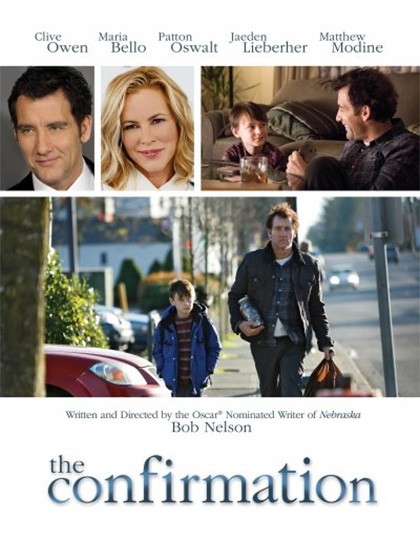

Nel film “The confirmation” – per la cui segnalazione ringrazio di cuore Riccardo Fanciullacci – tutta la vicenda della relazione tra figlio e padre (separato, alcolizzato e senza lavoro) viene narrata in una grande inclusione costituita dal sacramento della penitenza. Sì, nel film il pretesto è la “cresima” (confirmation), ma il tema è la penitenza! Il sacramento della confessione viene vissuto dal ragazzo all’inizio come un rito vuoto e forzato e alla fine con la pienezza della esperienza del peccato e della salvezza, come segno e causa di un vero “fare penitenza”. La vita è entrata nella coscienza del ragazzo e lo ha “confermato” nelle relazioni fondamentali, con il padre, con la madre, con gli amici, con se stesso. Il quadro del sacramento è quello tridentino, alimentato molto più dalla tradizione statunitenze che non da quella europea. Per certi versi si vede una forma di confessione, di vissuto del confessionale e del ministro che noi vivevamo forse 50 anni fa. Ma si imparano molte cose da quelle scene: i limiti di un modello ecclesiale, la possibile relazione del sacramento alla vita e la struttura complessa della maturazione nel credere “facendo penitenza”. Questo bel film può restare sullo sfondo e ci offre lo spunto per ragionare sugli sviluppi che la pandemia sta portando nell’ambito di questo sacramento, alla luce di recenti pronunciamenti episcopali.

E’ del tutto ragionevole che la eccezionalità dei tempi di “contagio” suggerisca ai pastori la possibilità di ricorrere alla “terza forma” del sacramento della penitenza. A maggior ragione ciò può essere consigliabile nel momento in cui si avvicina uno dei due appuntamenti (Natale e Pasqua) che attira il maggior numero di penitenti lungo l’anno liturgico. Il rituale mette a disposizione la III forma di qualsiasi pastore. Ma l’utilizzo è subordinato ad una valutazione che spetta al Vescovo. Ovviamente, trattandosi di un rito che interviene “in casi eccezionali”, non sempre la eccezionalità è prevedibile.

Nel caso specifico, una riflessione, iniziata da marzo scorso, ha preparato il campo a decisioni ragionevoli, che vengono a porsi in modo armonico con quelle più immediate, in relazione alla scorsa pasqua, che avevano preferito ricorrere al concetto di “votum sacramenti”, spostando la dinamica sul piano del “desiderio della coscienza del singolo”, impedito dalla condizione di presidio sanitario, piuttosto che sul piano di una confessione/assoluzione generale. Considerata la recezione di questo nuovo orientamento, vorrei segnalare una serie di questioni che potrebbero essere considerate in questo ambito:

a) Il distanziamento e la comunità di perdono

Il modello adottato durante il “lockdown duro” di marzo-maggio ricorreva al tema del “desiderio di confessione”, del “votum sacramenti”. Oggi si pensa alla “terza forma” del sacramento, che ha altri vantaggi, ma limiti almeno altrettanto gravi. Poiché presuppone una qualche forma di “raduno”, anche se non esige le forme dell’avvicinamento individuale al singolo confessore. Per questo, però, incontra la difficoltà di “grandi raduni”, sia pure distanziati, sul modello del raduno eucaristico.

b) La difficile penitenza nella esperienza generale di confessione

Un secondo punto da considerare è il seguente: se il “votum sacramenti” patisce il limite della mancanza di interlocutore ecclesiale, la “terza forma” del sacramento è un consistente e autorevole annuncio del perdono a cui non corrisponde però, necessariamente, né la elaborazione della parola personale né il lavoro sulla libertà. E questo, lo si deve riconoscere, non è un limite da poco.

c) La forza della parola di perdono e la fragilità della risposta

D’altra parte, nella condizione di sofferenza comunitaria determinata dalla pandemia, la forza di una parola di riconciliazione non può essere sottovalutata. E però ciò non giustifica totalmente la esistenza di un sacramento che ha, come sua natura specifica, di riabilitare il soggetto alla risposta a tale parola. Ed è qui che forse sarebbe necessario un piccolo supplemento di esperienza e di creatività. Proprio a causa della specificità della nostra condizione sembra problematico ipotizzare quello che a ragione la visione classica presuppone: ossia che, finito il regime di eccezione, si debba provvedere a recuperare ciò che è mancato nella esperienza “generale”: ossia la elaborazione della penitenza. Questo difetto, sia pure da ripensare, rimane intatto anche nelle condizioni attuali.

d) Lo “stato di necessità” e lo “stato di eccezione”.

La logica della “terza forma” è pensata, in generale, per “necessità puntuali”. Tanto è vero che richiede che, finita la condizione di necessità, si provveda a reintegrare la confessione nella sua pienezza. Il che risponde proprio alla “puntualità” della necessità. Quando invece la condizione di necessità si protrae per tempi non preventivabili, la adozione della “forma generale” solo per lo spazio temporale dal 16 dicembre al 6 gennaio sembra giustificata più dalla consuetudine natalizia alla confessione che dalla reale risposta alla condizione dei penitenti. Gestisce la domanda crescente di sacramento, e lo fa però con uno strumento “comunitario”. Questo mantiene un lato problematico, che è precisamente la destinazione “comunaria” dello strumento. Come ho detto, la forma ordinaria ha il limite del “contatto”, mentre quella straordinaria ha il limite dell’assembramento.

e) La penitenza da riconoscere

In realtà è giusto chiedersi: che cosa vi è di urgente, in tutto questo, nel fare penitenza dei cristiani? Non sarebbe altrettanto importante mostrare, oltre alle condizioni eccezionali di confessione/assoluzione, che le “privazioni” a cui siamo destinati – piccole e grandi che siano – possano esser un valido cammino penitenziale, con cui aprire gli occhi sulle forme di presenza di Dio e del prossimo nel cammino della nostra esistenza? Non vi è, qui, accanto alla autorevole parola del perdono, la esigenza di evidenziare in quali modi noi rispondiamo a questa parola? Non di sola confessione/assoluzione – che il formalismo canonico assolutizza in modo sporporzionato – ma anzitutto di “penitenza in forma generale” avremmo anche bisogno. E forse si tratta, anzitutto, di riconoscere la penitenza che ci è chiesta: riconoscendo le ferite di questo tempo – ferite lavorative, ferite relazionali, ferite spaziali, ferite temporali, ferite festive, ferite spirituali – potremmo davvero uscirne migliori. Se il sacramento annuncia il perdono ed è al servizio della penitenza, non serve anzitutto per “non imputare le colpe”, ma per dare senso alle necessarie fatiche. Qui io trovo uno spazio prezioso di discernimento episcopale, cristiano ed esistenziale, che sta al di qua e al di là dei pur necessari decreti sulle forme della confessione e della assoluzione.

f) La profezia nel magistero episcopale

E’ un fatto degno di nota che il registro su cui prevalentemente parlano i vescovi, soprattutto in questo momento delicato, sia proprio quello dei decreti, redatti con precisa attenzione canonica e formale. Questo non vale per tutti, ma per una certo numero di “parole episcopali”. Sono certo forme di esercizio della potestà di giurisdizione, che però talvolta sembrano restare lontane dall’esercizio della profezia. Credo che vi sia uno spazio episcopale ulteriore, nel quale esercitare una parola autorevole, diversa, non burocratica, non formale, che rilegga la esperienza comune e la ricolleghi alla presenza della grazia di Cristo, nella forma delle gioie e dei dolori che oggi accompagnano la vita di gran parte degli uomini e delle donne. La tradizione penitenziale è molto più ricca del valido esercizio del sacramento. Conosce da sempre possibili e necessarie variazioni: offrirla soltanto in termini di “potere di assolvere” e di “condizioni di confessione” è lavorare sul terreno più sicuro, ma anche sul meno potente e sul più formale. La potenza dei segni, in questo caso, non corrisponde sempre alla predisposizione dei segni della potenza.

Area personale

Area personale

Non sembra aver letto con attenzione questo documento

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_19961108_assoluzione-generale_it.html

Nel quale si chiarisce abbondantemente che la gran massa di persone (ad es. a Natale) non giustifica affatto il ricorso. E ipotizzare la scarsità di sacerdoti in un Paese in cui la confessione viene celebrata con qualche ordine di grandezza in meno rispetto alla comunione (ossia in un Paese in cui il sacrilegio è all’ordine del giorno), beh direi che è quantomeno singolare.

Mi pare una lettura molto personale del documento.